このブログで何度か言及しているかもしれませんが除くクレームについて。

【除くクレーム】

「除くクレーム」って知っていますか?

正確なところは特許審査基準にのっていますので必要ならそちらを。

ざっくりいうと、進歩性はあるが新規性がない場合に、その重複を除く請求項のこと。

「新規性がないけど進歩性があることなんてあるの?」って思うかもしれませんが

化学や材料の分野等だと結構あるんです。

ただ、除くクレームを説明するためには用途発明のことを説明しておくと分かりやすいのでそちらも。

【用途発明】

「用途発明」って知っていますか?

正確なところは特許審査基準にもっていますのでまずはそちらを。

用途発明って、ざっくり言うと、

物質自体が公知であっても、その用途限定を行うことで成立する特許です。

例えば、物質Aが「すべり止め」として公知であった場合に、

別の人が新しい研究の結果「癌の治療薬(実際は胃癌の治療薬)」として有効であると突き止めた場合に、

「物質Aを有効成分とする癌治療薬」のような権利化が可能といったことです。

(わかりやすさのためにワーディングはご容赦)

この辺りって、私が電機メーカーの知財部にいたときは、おとぎ話かな、と思っていたくらいなのですが、

実際に化学の特許を本格的に扱うようになった今では日常茶飯事。

【上位概念と下位概念の新規性】

またまた話題を変えますがこの理解に必要な知識をもう一つ。

発明の「新規性」って知っていますか? 発明が新しいってことです。

「当たり前のことを聞くな!」って怒られてしまいそうですが

少し特許の分野では特殊なところがあり、その説明も必要です。

それは、

「下位概念が公知の場合、上位概念は新規性がない」が、

「上位概念が公知であっても、下位概念には新規性がある」ということです。

例えば、「溶媒としてのアルコール」としか文献に書いていない場合、

「溶媒としてエタノールを用いること」には新規性があるってことです。

「えっ?」て思うかもしれませんが、そこまで厳密に解釈されます。

アルコールからエタノールを思いつくのって当たり前のことだよね?と思うと思いますが、

これは進歩性の議論になるということなんです。

つまり上位概念のアルコールがある文献に記載されていても、

下位概念のエタノールがまだ「その文献」に記載されていなければ、新規性があるってことです。

「他の文献には書いてあるし常識だろ?」って思うかもしれませんが、

それは組み合わせ、すなわち進歩性の議論です(繰り返しでごめんなさい)。

これは日本の特許制度特有なことではないので、覚えておいてください。

これも審査基準です。ざっくりと3.2あたりかなと。

これって用途発明、除くクレームの説明に結構密接に関係するんです。

【用途発明と除くクレーム】

で、除くクレームは、

上記用途発明の、がんの治療薬を発明した人が、

どうしても治療薬としての権利化を図りたいと思ったときのお話。

物質Aが公知で、すべり止めとしても公知だった場合に、

癌の治療薬であることを突き止めたとしても、新規性がないから特許にできず、

何ら経済的な利益を得られないとすると逆に産業の発達を図ることができないため、

何らかの解釈によって保護、権利化すべき、ということです。

そこで、まずは、上記の上位概念と下位概念の関係を駆使し、

「物質A」という上位概念は公知であるが、

下位概念の「癌の治療薬」としては開示されていないため、

「新規性がある」って解釈します。

そして、「すべり止め」という効果と、「癌の治療」という効果は全く異なりますよね。

すなわち、「異質の効果」があるってことで、進歩性があるってことになります。

よって、新規性進歩性を備えるため、特許にできるっていう解釈です。

これが「用途発明」が成立する理論です。

ただし、少しコツがあって、「物質Aを有効成分とする『癌の治療薬』」って末尾を明確に限定する必要があります。

【除くクレーム再び】

しかし、これでもまだ重複が解除できない場合があります。

あくまで一例ですが、物質Aが「肺がんの治療薬として用いることができる」とある文献で開示されているような場合です。

このような場合、「癌」という点では一緒ですので、やはり区別する必要があります。

この場合の回避は二つ。

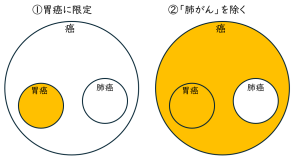

①胃癌であることを明確にするため「胃癌の治療薬」とすること。これであれば肺癌とは明確に区別できます。

もう一つが、この除くクレーム。

②「癌の治療薬(肺癌を除く。)」とするクレームです。

どう違うのかというと、権利範囲が違うってことです。

絵にするとこんな感じ。黄色い部分が権利範囲です。

②にする方が権利範囲は広いですよね。

特に、発見した効果が発現する原理や仕組み(機序)が、

胃癌以外にも使える可能性がある場合、胃がんに限定してはもったいないと考えるので

②の権利化を目指すことになります。

癌の発生メカニズムは様々であり、癌といっても胃癌と肺癌ではその発生原理が異なる、というのが前提になります。

学術的な観点はさておき、経験的にはよくあること。

【他の分野への応用・特許庁発表】

除くクレームは、上記のように広い権利範囲を目指す場合によくとられます。

最近の例では、材料だけでなく、機械的な構造物についても認められた経験はあります。

最小限の限定ということで人気のある権利化方法なのですが、問題も生じてきたようです。

2025年4月に特許庁の審査基準室が『「除くクレーム」とする補正について』という発表を行いました。

この結果、少し実務が変わってくるようです。

この辺りは、判例も含めて改めてブログで説明しますね。

本当はこの話をしたかったのですが、思った以上に長くなってしまって。。。